室内飼育で知らない人を怖がる猫が外に出てしまうと、見慣れない環境や人の存在が怖くなり、本能的に暗くて狭く、奥まった隠れ場所を探して潜り込もうとします。通常遠くまで移動することはなく、自宅から数メートルの距離にある隣家の物置や、外から入れる床下などに隠れていることが多いです。一度安心できる場所を見つけると、何日も、時には何週間も、そこに身を潜めたまま出てこないこともあります。

そのため、道の上から見渡せる範囲を捜し歩くだけでなく、日中近隣のお宅の敷地に入れさせていただき、隠れている猫をこちらから見つけ出しにいってください。

ただし、どんなに外の環境が怖い猫でも、外に出て数日から数週間が経過すると、空腹に耐えられなくなり、安定して食事ができる餌場を求めて移動をはじめます。移動に備えて迷子チラシのポスティング範囲をひろげてください。

迷子の猫がはやくおうちに帰れますように。

日中、近隣のお宅の敷地に入れさせていただき、物置や、外から入れる床下、物が積み上がった隙間、側溝など、暗くて狭くて奥が深い場所をしらみつぶしに懐中電灯を使って徹底的に目視で捜してください。猫の足跡や抜毛も見逃さないようにします。

猫が迷子になると、お腹をすかせないように、また遠くへ行ってしまわないようにと、家のまわりにフードを置きたくなるかもしれません。

周囲に他の猫がいない場所では、それが役立つこともありますが、野良猫や自由外出の猫が近くにいる場合は問題になることがあります。

フードだけを置いても、それを食べているのがどの猫なのかを確認することはできません。

また、フードを置くとまわりの猫を引き寄せてしまい、あなたの猫が戻ってきづらくなることがあります。

同様に、猫のトイレ砂をまくと、他の猫にマーキングされて、あなたの猫が戻ってきづらくなることがあります。

もしフードを置くのであれば、必ず近くにトレイルカメラを設置して、どの猫が来ているかを確認できるようにしてください。

たとえ親しいご近所の方であっても、猫を捜すために敷地に入らせてほしいとお願いするのは気が引けるかもしれません。しかし、猫がどこかへ移動してしまう前に保護するためにはとても重要な作業ですので、勇気を出してお願いしてみてください。

許可なく他人の敷地に入ったり、夜間にその敷地に懐中電灯を向けたりすることは絶対にやめましょう。住人の方に不快な思いをさせてしまい、トラブルとなって捜索の継続が難しくなってしまうこともあります。

1.事情を説明し、日中に敷地に入れていただけるよう丁寧にお願いしましょう。一般的に、人は夜間に他人が自分の敷地に入ることに抵抗を感じるものです。猫は暗くて狭く奥まった場所にひっそりと隠れる傾向があり、懐中電灯を使って捜す必要があるため、夜間に捜索する必要はありません。迷子チラシを渡すと、事情の説明がしやすくなり、後日その方が猫を見かけたときに連絡をもらえる可能性も高まります。

2.そのお宅にお住まいの方が「猫がいないか見ておいてあげるよ」と言われても、それだけに頼らないでください。猫は簡単に目に入るような浅い場所にはまず隠れません。敷地内の確認は必ずご自身の目で行ってください。

3.人さまの敷地には何度も入れていただくことができませんので、もう見る場所がなくなるまで徹底的な目視を行なってください。

4.敷地に入っての目視は、1軒も隙間をあけることなく全戸行ってください。1軒でも隙間をあけてしまうとそこに隠れているのを見逃してしまうかもしれません。

猫が自宅で暮らしているときの行動は、飼い主さんとの関係性や室内環境の影響を受けます。

しかし、猫が迷子になり、自分で食べ物を探し、身を守らなければならなくなると、猫種ごとの行動傾向が現れることがあります。

私たちのこれまでの捜索経験をもとに、迷子になったときに見られる猫種ごとの行動の違いをご紹介します。

もちろん、飼育環境や性格によって、猫の行動には個体差があることをご理解ください。

アメリカンショートヘア

アメリカンショートヘアが迷子になると、遠くまで移動するというよりは、近距離から中距離の範囲内を歩きまわる傾向があります。これは、彼らが優れたハンターであり、ネズミやトカゲ、カエルなどの獲物を捕まえることができるため、餌場を求めて長距離を移動する必要が少ないからかも知れません。

ただし、自分からほかの猫に近づいてちょっかいを出したり、追いかけたり追いかけられたりしながら移動してしまうこともあります。

スコティッシュフォールド

スコティッシュフォールドは、開いたドアや窓からなんとなく外に出てしまい、そのまま自宅の近くであまり移動せずにいる傾向があります。

しかし、ほかの猫に出くわして追い払われたり、ふらふらと歩いて自宅から離れてしまったりすると、方向感覚を失い、餌場を求めてより遠くまで移動してしまうことがあります。

あまり警戒心が強くない性格の場合は、誰かに保護されてそのまま世話をされていることもあります。

マンチカン

マンチカンが迷子になると、まず安心できる場所に身を潜め、しばらく周囲の様子を観察する傾向があります。

しかし、好奇心が強いため、他の猫種よりも早く移動を始めることがよくあります。

これまでの発見事例では、すぐ近くで見つかったケースもあれば、遠く離れた場所で発見されたこともあり、個体によって行動パターンが大きく異なることがうかがえます。

ロシアンブルー

ロシアンブルーが迷子になると、その慎重な性格から、しばらくの間は安心できる場所に身を隠し、周囲の様子を観察します。

まわりが安全だと判断すると移動を始めますが、人目につかない時間帯や場所を選び、慎重に行動する傾向があります。

ペルシャ

ペルシャが迷子になると、落ち着ける場所を見つけてその場に留まり、限られた範囲内で過ごしている傾向があります。

メインクーン

メインクーンが迷子になると、好奇心旺盛な性格から外のさまざまなものに興味を持って行動し、時には遠くまで移動してしまうことがあります。

防水性の高い被毛を持っているため、雨の日でも活動していることがあります。

多くの猫とは異なり、呼びかけに比較的反応しやすい種類なので、自宅の近くにいる場合は、飼い主さんの呼びかけに応じて自ら帰ってくることもあります。

ノルウェージャンフォレストキャット

ノルウェージャンフォレストキャットが迷子になると、大胆で好奇心旺盛な性格から、周囲の環境に慣れると比較的早い段階で行動を開始する傾向があります。

高い場所を好む傾向があり、屋根や木に登ったり、塀の上を伝ったりして移動することがあります。

ダブルコートの被毛は防水性が高く保温性にも優れているため、寒さに強く、雨の日でも餌場に姿を見せることがあります。

多くの猫とは異なり、呼びかけに比較的よく反応する種類なので、自宅の近くにいる場合は、飼い主さんの呼びかけに応じて自ら戻ってくることもあります。

シャム

シャムが迷子になると、慎重な性格からしばらくの間は安心できる場所に身を隠し、周囲の様子を観察する傾向があります。ただし、好奇心が旺盛なため、思ったより早い段階で行動を開始することもあります。

動き始めたあとも、遠くまで移動するのではなく、限られた範囲内で慎重に行動する傾向があります。

高い場所を好む傾向があるため、屋根や木に登ったり、塀の上を伝ったりして移動することがあります。

冬場に脱走した場合は、日当たりのよい場所やエアコンの室外機の上で身体を温めていることがよくあります。

ベンガル

ベンガルが迷子になると、じっと隠れているよりもすぐに動きはじめる傾向があります。

優れた身体能力を持ち、パワー・スピード・ジャンプ力のいずれも非常に高く、ほかの猫を追いかけることもあります。

スタミナもあるため、広範囲に移動することがあり、捜索範囲が広くなる場合があります。

ベンガルは人前に出ることをあまり怖がらず、公の場に姿を現すこともあります。空腹になると自分から人に近づき、保護されるケースもあります。

アビシニアン

アビシニアンが迷子になると、まず安心できる場所に身を隠して周囲の様子を観察する傾向がありますが、周囲に慣れてくると動き始めます。

好奇心は旺盛ですが慎重な一面もあり、自宅周辺で静かな時間帯に活動することが多いです。

一度動き始めると、優れた身体能力を活かして思いがけない場所に現れることがあり、濡れることを気にせず、雨の日でも餌を求めて行動している姿が見られることがあります。

ソマリ

ソマリが迷子になると、洞察力が高く慎重な性格から、行動を起こす前に周囲の状況をしっかり把握しようとする傾向があります。

人目や車を避けて静かな場所に身を潜め、物音のしない深夜の時間帯に行動することが多いです。

雨の日でも餌を求めて動いていることがあります。

ソマリは広範囲に移動することは少なく、自宅の近くで行動していることが多い猫種です。

猫が迷子になったときの行動傾向は、年齢によって違ってます。

これまでの捜索経験をもとに、迷子になった際に見られる年齢ごとの行動の違いについてご紹介します。

もちろん、猫の行動には飼育環境や性格といった要素も影響しますので、個体差があることをあらかじめご理解ください。

1.仔猫期(0-6ケ月)

この時期の仔猫は、通常、母猫のそばにいて、安心して餌が得られる場所を中心とした狭い範囲で生活しており、ストレスや移動を最小限に抑えています。

体の小さい仔猫が迷子になると、その周辺をテリトリーとしている成猫に攻撃されることがあり、その結果、安心できる場所に身を潜めたまましばらく動かないか、追われてやむをえず移動することになります。

また、若さゆえの好奇心から、物音や気配を確認しようと、隠れていた場所からそっと出てきてはまた隠れる、という行動を繰り返す傾向があります。

2.成猫期(7ケ月-10歳)

この時期の猫はテリトリー意識が芽生え、体力的にも自信があるため、迷子になっても活発に行動します。

興味を引かれたものを追いかけたり、外猫とテリトリー争いをしたりして移動してしまうことがあります。発情している場合は、さらに遠くまで移動することもあります。

性格にもよりますが、これまでに外での生活経験がある猫ほど、餌場を見つけるのが早く、そこに定着しやすい傾向があります。

3.高齢期(11歳-14歳)

高齢期になると、猫の行動はより落ち着いた安定したパターンになっていく傾向があります。

迷子になった場合でも、好奇心に突き動かされたり、テリトリー争いや異性をめぐる争いに関わることは少なくなります。

その代わりに、安定して食事ができる餌場や、安心して眠れる寝床を探すことが、主な移動の目的になります。

4.後期高齢期(15歳以上)

後期高齢期になると、足腰が弱くなることが多く、高い場所に登ったり遠くへ移動したりするのが難しくなります。そのため、自宅の近くに身を潜めていることが多くなります。

服薬治療中で、薬が切れるとすぐに症状が現れるような猫の場合、遠くまで移動することは考えにくく、いなくなった場所のごく近くで安心できる隠れ場所を見つけて潜り込もうとする傾向があります。

こうした年齢ごとの傾向を知っておくことは、効果的な捜索につながり、うちの猫を見つける可能性を高める助けになります。

服薬中の猫は、薬の効果が切れて具合が悪くなりはじめると、人や他の動物が来ないような暗くて狭く、奥まった場所に入り込み、回復するまでじっとしていることがよくあります。

薬が切れるとすぐに症状が出る猫の場合は、遠くへ移動することができず、いなくなった場所のごく近くで安心できる隠れ場所を見つけて潜り込もうとする傾向があります。

服薬治療中の猫が迷子になると、多くの飼い主さんは「薬が切れたらすぐに悪化するので、もう亡くなってしまっているかもしれない」と最悪の事態を想像しがちです。

しかし、数日後に発見されたにもかかわらず、健康に大きな問題がなかったというケースも多くあります。落ち着いて、ひとつずつ確実に捜索を進めていくことが大切です。

また、具合が悪くなっていた猫が車で通りかかった人に保護され、その人の自宅近くの動物病院に連れて行かれたという事例もあります。

そのため、少なくとも半径5キロ圏内のすべての動物病院に迷子チラシを持参し、可能であれば待合室に掲示してもらえるようお願いしてください。

これまでに1~2回でも脱走した経験がある猫は、今回も以前と似た行動をとる傾向があります。

前回隠れていた猫は、今回も同じ場所や似たような場所に入り込む可能性があります。

前回歩き回っていた猫であれば、今回も家と家のすき間や庭先など、前と同じような場所で座っていたり歩いていたりすることがあります。

室内飼いの猫であっても、脱走経験を重ねるうちに外の環境に慣れ、自由外出の猫のような行動をとるようになることもあります。

これまで脱走するたびに自ら戻ってきたり、簡単に見つかったりしていると、今回も戻ってくると思いがちですが保証は何もありません。今出来ることは早急に進めてください。

猫は住み慣れた場所から見知らぬ家に移った場合、不安やストレスからもといた場所に戻りたい衝動で脱走してしまうことがあります。

見知らぬ場所でもあるため、失踪後しばらくの間は近くの落ち着く場所に潜り込んでまわりの様子を伺っているケースが多いので、お住まい近くで猫が潜り込める場所を捜してみてください。

猫は新しい家に執着はありませんので、自分で戻ってくることは期待できません。

もといた場所にたどり着くこともありますが、帰巣本能は個体によって差がありますし、帰る方角がわかっていても激しい車の往来や距離が離れすぎていてすぐにはたどり着けず、食べ物を求めて彷徨っているうちに迷子になるケースが多くあります。

近隣のお宅の敷地を捜しても見つからない場合は、道路に囲まれた一区画内にあるすべての家の敷地も同じように捜してください。

それでも見つからない場合は、外に出た直後にパニックや興奮状態で道路を渡ってしまった可能性があります。引き続き、自宅を囲む各ブロック内のすべての家の敷地を、同じように丁寧に確認してまわってください。

必要なもの:懐中電灯、好物のオヤツ、キャリーバッグ

猫は畑の中では安心して身を隠すことができないので、ながくは留まりません。農地を捜すときは、納屋や資材置き場、側溝の中を捜します。

猫は少しでも隙間があれば潜り込むことができます。日中所有者の許可を得て、猫が走り去ったと思われる方向にある納屋や資材置き場の物が積み上がった隙間、側溝の中など、暗くて狭くて奥行きが深い場所を懐中電灯を使って徹底的に目視で捜します。猫の足跡や抜毛がないかも注意して見てください。

畑は障害物が少ないので、突っ切って移動してしまっていることがあります。

納屋や資材置き場、側溝を捜しても見つからない場合は、畑の先にある住宅地を捜します。

蓋がある側溝であれば、その中を伝って遠くまで移動してしまうこともあります。開口部あれば懐中電灯を使って中を確認してください。側溝内は暗いので遠くにいても目が光ります。姿が見えなくても可能性がありそうなら好物のおやつなどを少量置いて、食べにくる動物がいないかを確認してください。

必要なもの:地図、懐中電灯、キャリーバッグ、フード、トレイルカメラ

猫が森林に逃げ込んでしまった場合、人が歩いて奥まで捜索するのは非常に困難です。

無理に森の中を歩いて捜そうとするよりも、匂いの強い餌を使って猫をおびき寄せ、トレイルカメラで姿を撮影して居場所を特定する方法が効果的です。

1.猫が隠れそうな場所を見つける

まず、猫がいなくなった場所の近くで、 猫が隠れ場所になりそうな場所を探し、地図に印をつけてください。

落ち葉が堆積した場所や、木の根っこなどに隠れていることもありますが、雨がしのげる場所を求めて資材置場や休憩所といった建造物や側溝の中に潜り込むことも多いです。

2.フードの置き方

フードを置くさいは、猫が隠れそうな隙間に、他の動物が食べてもなくならないくらい多めの匂いの強いフードを押し込みます。

焼き魚など匂いの強いものを使えば、藪の奥の方にいても誘き寄せることができます。

トレイルカメラで撮影しないとどの動物が食べに来ているのかがわかりませんので、フードを置く場所には必ずトレイルカメラを設置してください。

3.トレイルカメラの設置

猫がいなくなった場所の近くから順番に、フードとトレイルカメラを設置します。森林地帯では、トレイルカメラが4台程度あると効率よく確認していくことができます。

フードとトレイルカメラは管理がしやすいよう、歩いて入れる範囲に設置します。

落ち着いた声で「ご飯だよ」と知らせてたら、警戒させないようその場を離れてください。

4.トレイルカメラ映像の確認

トレイルカメラを設置したら、翌朝に映像を確認してください。

迷子の猫がすぐに現れるとは限らないため、最低でも2日間は設置を続けてください。

2日間経っても映らない場合は、設置場所を変更してください。

トレイルカメラにうちの猫が写っていたら、そこに捕獲器を設置します。

飼い猫は野生動物ではありませんので、いつまでも森林に留まることはなく、餌場を求めていずれ民家のあるほうに降りてきます。数日間森林の中を捜しても見つからない場合は、周辺の住宅地に捜索範囲を切り替えます。

うちの猫を見つけたら、あわてて捕まえようとすると逃げますので、落ち着いて猫の状態を観察し、ゆっくり近づき保護します。

必要なもの:好物のオヤツ、キャリーバッグ

1.迷子になっていた猫を見つけたら、まずは低くしゃがみ「落ち着いた声」で名前を呼びながら猫の状態を観察してください。

2.名前を呼んでも猫が緊張したり逃げようとしたりしない場合は、姿勢を低く保ったまま、やさしく声をかけながらゆっくり近づきます。猫が差し出した指の匂いを嗅ぎに来たら、そっと体に触れて素手で抱き上げることができるかもしれません。猫の好物のおやつを差し出すことも、警戒心を和らげるのに役立ちます。

3.ぶじ素手で捕獲できたら、腕からすり抜けて逃げてしまわないように、すぐに猫をキャリーバッグに入れてください。キャリーバッグがない場合は、洗濯ネットなどで代用します。

4.近づくと背中を丸めて後ずさりしたり、飼い主さんの指の匂いを嗅いでも警戒している場合は、姿勢を低くしたまま猫の緊張が解けるのを待ちます。緊張が解けるに30分以上かかることもありますが、辛抱強く待ちます。

5.猫の緊張が解けそうにない場合は、いったんその場を離れてください。無理に捕まえようとして追いかけて逃してしまうと、また居場所を捜す作業からはじめなければならなくなります。より確実に捕獲するために捕獲器を使います。

猫が潜り込んだ場所から出てこない場合は、逃げられないように周りをブロックなどで囲い、出口に捕獲器を設置します。

目視で捜すのが難しい場所は、トレイルカメラを使って確認します。

うちの猫を捜すさいに見つけた野良猫や地域猫の餌場や、猫が隠れそうな物置、外から入れる床下、物が積み上がった隙間、側溝など、暗くて狭くて奥が深い場所をすべて地図に書き込んでおきます。

夕方、自宅に近い猫が隠れそうな場所に、フードとトレイルカメラを設置してください。朝になったら録画映像を確認します。

空腹よりも警戒心が強いうちは、近くにいてもすぐには姿を現さないことがありますので、トレイルカメラは少なくとも2日間は設置してください。

1.猫を誘き寄せる餌には、うちの猫が普段食べている好物を使ってください。焼き魚など匂いの強い食べ物を添えるのも効果的です。フードの量は、他の猫が食べてもなくならないくらい多めに盛ります。

2.虫が多い季節には、平皿に水を張り、その中に足つきの皿を置いてフードを盛ると、ナメクジや虫が寄り付きにくくなります。また餌の上に網を被せるとハエも防げます。フードは猫に食べさせることが目的ではなく、匂いで誘き寄せてトレイルカメラで撮影することが目的ですので、食べにくくなっていても構いません。

3.フードを置く場所のまわりには、それ以外のフードや猫のトイレ砂を撒いたりしないでください。

4.フードを食べに来た猫が写る位置にトレイルカメラを設置してください。トレイルカメラで撮影しないと、どの猫が食べに来ているのかがわからず意味がありませんので、必ずいっしょに設置してください。

トレイルカメラの設定方法は機種によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

1.トレイルカメラの設定

・動画:撮影時間2分、音声オン

・センサー感度:中

2.トレイルカメラの設置位置

餌や捕獲器からおよそ1~2メートル離れた場所にトレイルカメラを設置してください。猫のしっぽの形や毛柄がわかるよう、側面から全身が映るように調整します。

カメラによっては近すぎると、夜間撮影で白とびして猫が真っ白に映ってしまうことがあります。夜間に白とびしないよう、あらかじめカメラとの距離を調整して確認してください。

3.設置の許可取り

人さまの敷地や餌場にトレイルカメラを設置する場合は、必ず事前に許可を取ってください。

トレイルカメラには、設置の目的、設置期間、連絡先を明記しておきましょう。

4.盗難防止

人目につく場所に設置する場合は、茂みの中や物陰など目立たない場所に隠すように設置してください。

また、柱などに鍵付きワイヤーで固定することをお勧めします。

5.設置期間

トレイルカメラは日没に設置し、翌朝に映像を確認してください。

迷子の猫がすぐに現れるとは限らないため、最低でも2日間は設置を続けてください。

2日間経っても映らない場合は、設置場所を変更してください。

6.野良猫や地域猫がいる場合

野良猫や地域猫がいる場所には、餌場がある可能性が高いです。野良猫は安定して食べられる場所がなければその場所にとどまることはないため、野良猫が一定の場所にとどまっている場合は、その近くで誰かが餌を与えている可能性があります。

たとえ餌をあげている人から「あなたの猫は来ていないよ」と言われたとしても、実際には気づかれていない場合があります。丁寧にお願いして、最低でも2日間はトレイルカメラを餌場に設置させてもらい、本当に来ていないかどうかを確認してください。

(参考)トレイルカメラで捕獲器に近寄る猫を撮影

猫が迷子になると、いなくなった場所や目撃された場所のまわりには、隠れられそうな場所や餌場が複数あることがよくあります。トレイルカメラが十分な台数あれば、それらのポイントすべてを確認できますが、足りない場合は代用品を自作することができます。

それが、私たちが「猫ホイホイ」と名付けた、段ボール筒式検知器(内側に粘着テープを貼り付けた四角い段ボールの筒)です。

この方法では、トレイルカメラのように映像で確認することはできませんが、安価で簡単にたくさん作ることができますので、複数の場所に同時に設置して、有力なポイントを絞り込むのに役立ちます。

猫ホイホイの作り方と使い方:

1.猫が身をかがめて入れる程度の大きさの、細長い四角い段ボールの筒を作ります。

2.筒の内側の上面と側面に、粘着面を外側にした布粘着テープを丸めて貼り付けます。

3.筒の底の中央に、たっぷりとフードを置きます。

4.段ボールの筒でも警戒して入らない猫もいるため、少量のフードを入口付近にまいておき、近くまで来たかどうかを確認します。

5.猫が筒に入ってフードを食べると、丸めた粘着テープに毛が付着します。

フードが減っていたら、粘着テープに付着した毛の色を確認してください。毛色があなたの猫に似ていれば、その場所にトレイルカメラを設置して映像で確認してください。

もしトレイルカメラがない場合は、捕獲器の設置を検討してください。

トレイルカメラにうちの猫が映っていなければ、フードとトレイルカメラを次に自宅に近い候補地に移動させてください。

トレイルカメラにうちの猫が映っていたら、映っていたのと同じ時間帯にその場所へ行き猫を捜してください。

うちの猫を見つけたら、あわてて捕まえようとすると逃げますので、落ち着いて猫の状態を観察し、ゆっくり近づき保護します。

必要なもの:好物のオヤツ、キャリーバッグ

1.迷子になっていた猫を見つけたら、まずは低くしゃがみ「落ち着いた声」で名前を呼びながら猫の状態を観察してください。

2.名前を呼んでも猫が緊張したり逃げようとしたりしない場合は、姿勢を低く保ったまま、やさしく声をかけながらゆっくり近づきます。猫が差し出した指の匂いを嗅ぎに来たら、そっと体に触れて素手で抱き上げることができるかもしれません。猫の好物のおやつを差し出すことも、警戒心を和らげるのに役立ちます。

3.ぶじ素手で捕獲できたら、腕からすり抜けて逃げてしまわないように、すぐに猫をキャリーバッグに入れてください。キャリーバッグがない場合は、洗濯ネットなどで代用します。

4.近づくと背中を丸めて後ずさりしたり、飼い主さんの指の匂いを嗅いでも警戒している場合は、姿勢を低くしたまま猫の緊張が解けるのを待ちます。緊張が解けるに30分以上かかることもありますが、辛抱強く待ちます。

5.猫の緊張が解けそうにない場合は、いったんその場を離れてください。無理に捕まえようとして追いかけて逃してしまうと、また居場所を捜す作業からはじめなければならなくなります。より確実に捕獲するために捕獲器を使います。

猫が潜り込んだ場所から出てこない場合は、逃げられないように周りをブロックなどで囲い、出口に捕獲器を設置します。

夜、自宅から外に向かっていつも通りの落ち着いた声で名前を呼んでください。猫は耳がよいので、近くにいれば自分から部屋の中まで入ってくることがあります。

窓やドアから逃げ出してからまだ数日以内であったり、自宅近くで猫が目撃されている場合は、名前を呼んで家の中に誘い込むことができるかも知れません。

人の気配や車の音がなくなる真夜中に、自宅の中から外に向かっていつも通りの落ち着いた声で呼びかけてください。自分から部屋の中まで入ってくることがあります。

1.自宅まわりにフードを置かない

自宅のまわりにはフードを置かないでください。それらを食べて空腹が満たされると、猫は部屋まで入ってこようとしません。また、まわりの野良猫が集まってくるリスクもあります。

2.窓を少しだけ開ける

夜、猫が出ていった窓または扉を少し開けてください。他の窓や扉はすべて閉めてください。

開けた窓や扉の外に、猫の使用済みのトイレ砂を少量置いておくのも効果があります。

ただし、やみくもにトイレ砂をばら撒くと、他の猫を呼び寄せたり、マーキングされたりして、うちの猫が帰ってこられない状況を作り出してしまうため、他の猫が来たら、すぐ回収できるように紙皿や袋に入れて置いてください。

もし同居の猫がいる場合は、窓やドアを開けている間、別の部屋に隔離するかケージに入れて、脱走を防いでください。

3.フードと呼びかけ

少しだけ開けた窓または扉の奥のほうに、匂いの強い餌を置いてください。

部屋の照明は暗くして、室内から開けた窓に向かって優しく呼びかけます。

「ごはんだよ」などの言葉から始めて、いつも通りの落ち着いた声で猫の名前を呼びましょう。猫は耳がよいので大きな声を出さなくても、近くにいれば開いている窓の方角がわかります。フードの袋の音や仲のよい同居猫の鳴き声も効果があります。

4.猫が部屋に入ってくるのを待つ

名前を呼んだ後は、部屋の中を薄暗くしたまま、できるだけ人の気配をさせないようにして、静かに待ちます。

部屋の中には、猫が入ってきたあとすぐに身を隠せる場所(クローゼットの扉を少し開けておくなど)を用意しておくと、猫が安心して部屋に入ってきやすくなります。部屋の中に逃げ込める場所をつくっておかないと、人の気配に驚いたときに、また外に飛び出してしまいます。

5.窓を閉める

猫が現れ、部屋の奥に置いた餌に引き寄せられて完全に中に入ったのを確認してから、静かに窓やドアを閉めてください。

もし、あなたがその部屋にいることで猫が警戒してしまうようであれば、近くの車の中や猫から見えない場所で待機する方法もあります。

猫の警戒心を刺激しないよう、落ち着いた行動を心がけてください。

外に出て数日から数週間が経過すると、空腹に耐えられなくなり、安定して食事ができる餌場を求めて移動をはじめます。自宅から半径300メートルまでを目安に1軒の漏れもないように迷子チラシをポスティングしてください。

猫は住宅の敷地内に隠れていたり、裏庭や家と家の間の塀の上など、道路からは見えにくい場所を移動していることがよくあります。そのため、飼い主さんが道から捜して見つけるよりも、住人の方が自宅で猫を目撃する可能性のほうが高くなります。

また、猫が移動して捜索範囲が広がると、ひとりで捜し歩いても出会えるのは運任せになってしまいます。

そこで、捜し歩くだけでなく、迷子チラシを地域のすべてのお宅にポスティングしていきます。隙間なくポスティングすることで地域に情報の網を張り、うちの猫がどこに移動しても目撃されやすい状況を作っていきます。

万一、うちの猫が空腹や怪我で弱っていたところを誰かに保護されていた場合でも、その猫が捜している猫だと気づいてもらえますし、どこかの餌場に出入りするようになっていた場合もチラシを見た人がそれと気づいて連絡してくれる可能性があります。

迷子チラシの目撃情報から保護に繋がるケースはとても多いです。

迷子チラシは、見た人にうちの猫の特徴を覚えてもらい、連絡につなげるための大切なツールです。できるだけ多くの情報を伝えたくなりますが、情報の詰め込みすぎは逆効果になることもあります。以下の2つのポイントを押さえて、効果的なチラシを作りましょう。

1.特徴は絞り込んで、シンプルに伝える

迷子になると、うちの猫のことを少しでも詳しく知ってもらいたくて、写真や文章をたくさん載せたくなります。しかし、情報が多すぎると見る人の印象に残らず、せっかく見かけても連絡してもらえない可能性があります。また、色が似ているだけの別の猫の目撃情報に振り回されてしまうかも知れません。

大切なのは、「この猫かも」と思ってもらえるひとつの印象的な特徴に絞ることです。

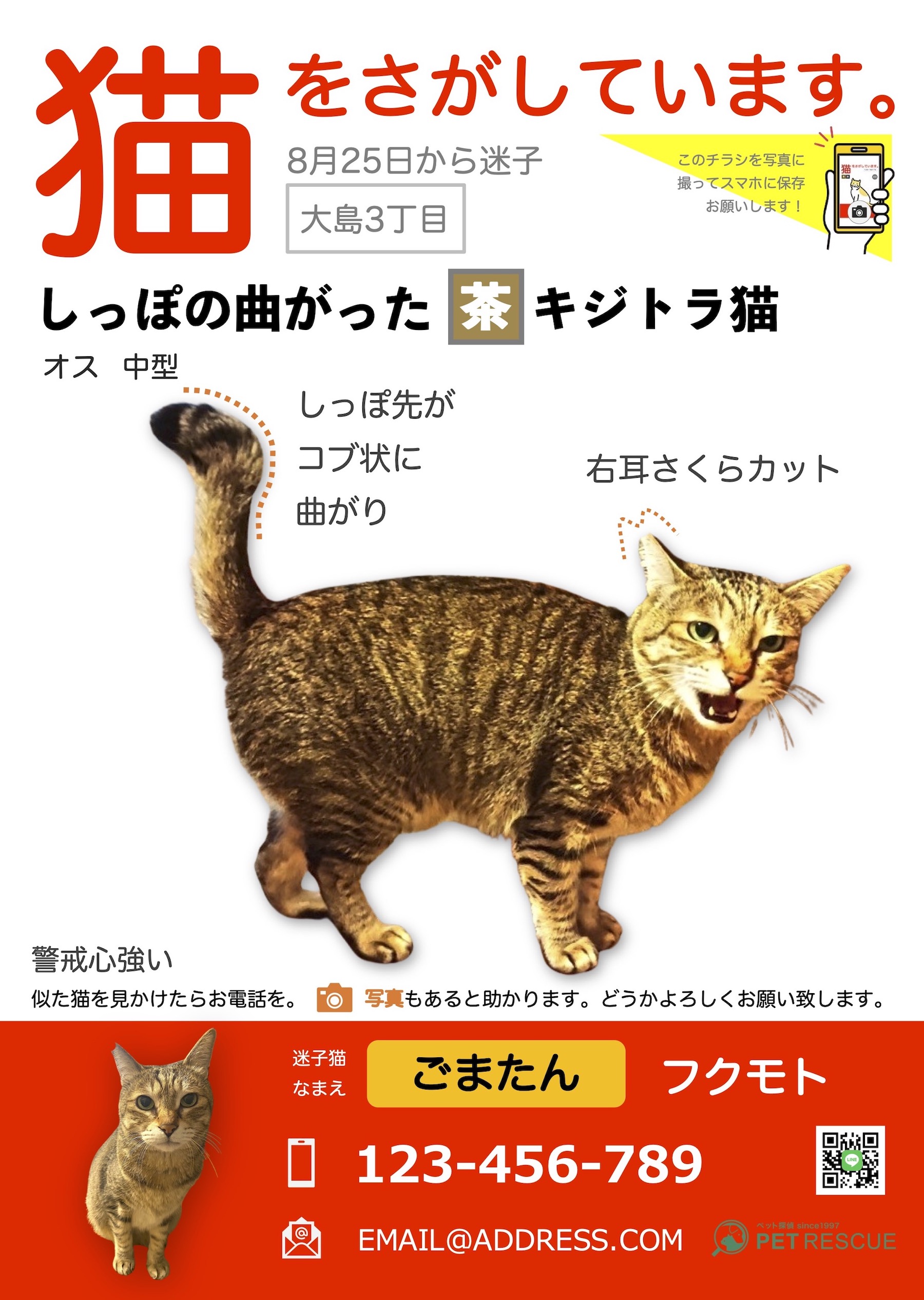

例えば、「しっぽが曲がっている」「右耳に耳カットがある」などの特徴があれば、「しっぽの曲がったキジトラ猫」と大きく書き、しっぽや耳の特徴がわかる写真を添えましょう。ほかの情報はあえて省き、その特徴だけを覚えてもらうようにします。

2.スマホへの保存をお願いする

チラシを受け取っても、常に持ち歩いてくださる方は多くありません。そのため、似た猫を見かけても確認できなかったり、連絡先がわからずそのままになってしまうことがあります。

こうした事態を防ぐために、チラシには「このチラシを写真に撮ってスマホに保存お願いします」と目立つように書いておきましょう。

また、「猫を見かけたら写真を撮ってください」と書いておくのも効果的です。目撃時の写真があれば、うちの猫かどうかを見分ける大きな手がかりになります。

1.日中、猫がいなくなった場所の周辺のすべての家に、近いところから1軒も漏らさずに迷子チラシをポスティングしていきます。お住まいの方に話を聞きながら進めると時間がかかってしまうため、郵便受けにどんどん投函していきます。ポスティングをしながら、庭先など目に入る場所を目視で確認していきます。

2.やみくもにポスティングせず、道路に囲まれた住宅ブロックごとに順番にポスティングを進め、スティング済みの家をゼンリンの住宅地図に記録していきます。また、猫が隠れていそうな空き家や、誰かが餌やりをしている場所(餌場)、外猫の情報なども地図に書き込みながら、迷子猫の捜索地図を作っていきます。

3.チラシの投函が禁止されているマンションは、掲示板に迷子チラシを貼っていただけるよう管理人さんにお願いしてみてください。

4.郵便受けに「チラシお断り」と表示されている場合は投函を控えます。また、チラシや郵便物が詰まっている郵便受けへは投函しません。

5.目撃情報が入ってくるまでは、大通りの向こう側や川の向こう側などは後回しにし、迷子になった場所を中心に全方向へポスティングの範囲を広げていきます。

6.迷子チラシのポスティングは、100枚におよそ1時間かかります。お手伝いをお願いできる人がいたら、手分けして進めてください。

迷子チラシのポスティングを人にお願いするさいは、ポスティングして欲しいブロックをマーカーペンで囲ったゼンリンの住宅地図を一緒に渡して、ポスティング記録を書き込んでいただくようお願いしてください。ポスティングが完了したら住宅地図を回収します。住宅地図で全体のポスティング記録を把握できるようにしておかないと、どこにポスティングしたのかがわからなくなります。

野良猫や自由に外出できる猫の場合、一般的にオスのほうがメスよりも広い範囲を行動する傾向があります。ただし、これは外に慣れている猫に当てはまる話であって、外に不慣れな猫が迷子になった場合には、オスだからといって必ずしも遠くまで移動しているとは限りません。

室内飼育で知らない人を怖がる猫が外に出てしまうと、性別にかかわらず、見慣れない環境や人の存在に怯え、本能的に暗くて狭く、奥まった隠れ場所を探して潜り込もうとします。一度安心できる場所を見つけると、何日も、時には何週間も、そこに隠れたまま出てこないこともあります。

迷子になった猫がどれだけ移動するかは、性別よりも、飼育環境や性格、まわりに外猫がいるかどうか、近くに餌場があるかどうか、そしていなくなってからの日数などの要因によって大きく左右されます。

猫が迷子になったときの行動傾向は、年齢によって違ってます。

これまでの捜索経験をもとに、迷子になった際に見られる年齢ごとの行動の違いについてご紹介します。

もちろん、猫の行動には飼育環境や性格といった要素も影響しますので、個体差があることをあらかじめご理解ください。

1.仔猫期(0-6ケ月)

この時期の仔猫は、通常、母猫のそばにいて、安心して餌が得られる場所を中心とした狭い範囲で生活しており、ストレスや移動を最小限に抑えています。

体の小さい仔猫が迷子になると、その周辺をテリトリーとしている成猫に攻撃されることがあり、その結果、安心できる場所に身を潜めたまましばらく動かないか、追われてやむをえず移動することになります。

また、若さゆえの好奇心から、物音や気配を確認しようと、隠れていた場所からそっと出てきてはまた隠れる、という行動を繰り返す傾向があります。

2.成猫期(7ケ月-10歳)

この時期の猫はテリトリー意識が芽生え、体力的にも自信があるため、迷子になっても活発に行動します。

興味を引かれたものを追いかけたり、外猫とテリトリー争いをしたりして移動してしまうことがあります。発情している場合は、さらに遠くまで移動することもあります。

性格にもよりますが、これまでに外での生活経験がある猫ほど、餌場を見つけるのが早く、そこに定着しやすい傾向があります。

3.高齢期(11歳-14歳)

高齢期になると、猫の行動はより落ち着いた安定したパターンになっていく傾向があります。

迷子になった場合でも、好奇心に突き動かされたり、テリトリー争いや異性をめぐる争いに関わることは少なくなります。

その代わりに、安定して食事ができる餌場や、安心して眠れる寝床を探すことが、主な移動の目的になります。

4.後期高齢期(15歳以上)

後期高齢期になると、足腰が弱くなることが多く、高い場所に登ったり遠くへ移動したりするのが難しくなります。そのため、自宅の近くに身を潜めていることが多くなります。

服薬治療中で、薬が切れるとすぐに症状が現れるような猫の場合、遠くまで移動することは考えにくく、いなくなった場所のごく近くで安心できる隠れ場所を見つけて潜り込もうとする傾向があります。

こうした年齢ごとの傾向を知っておくことは、効果的な捜索につながり、うちの猫を見つける可能性を高める助けになります。

野良猫や地域猫がいる地域では、餌場がある可能性が高いです。

迷子チラシをポスティングするときに見つけた餌場をすべて地図に記録し、自宅に近い場所から順番に、トレイルカメラを使って計画的に確認してください。

猫の性格やこれまでの経験にもよりますが、ふだんから他の猫と暮らしている猫は、外で出会った猫に対しても、距離の取り方や接し方をある程度理解しており、争いを避ける行動をとる傾向があります。

外で出会う猫との相性にもよりますが、一般的に、他の猫の縄張りに入ったときのトラブルが少なく、餌場でも食べ物にたどり着きやすい傾向があります。

猫どうしは好んで争ったりはしませんので、多くの場合は出会ってもお互いに距離を取りやりすごしますが、周囲に外猫がいる場合には、いくつか考慮すべき点があります。

・他の猫に追い払われ、別の場所に移動してしまう可能性

・外猫たちの餌場に引き寄せられる可能性

・似た猫の目撃情報が寄せられる可能性

以下のように、状況に応じて捜索方法を調整してください。

1.近所にボス的な野良猫がいる場合

近所に縄張り意識の強い野良猫がいる場合、他の猫を追い払ってしまうことがあります。近所で聞き込みをする際には、最近猫がケンカをするような鳴き声を聞かなかったかどうかも尋ねてみてください。これはあなたの猫が追われた可能性を示す手がかりになるかもしれません。

2.野良猫や地域猫がいる場合

野良猫や地域猫がいる場所には、餌場がある可能性が高いです。野良猫は安定して食べられる餌場がなければその場所にとどまることはないため、野良猫が一定の場所にとどまっている場合は、その近くで誰かが餌を与えている可能性があります。

餌場を見つけ、餌をあげている人に、どんな猫が来ているか尋ねてください。

たとえ餌をあげている人から「あなたの猫は来ていないよ」と言われたとしても、実際には気づかれていない場合があります。丁寧にお願いして、最低でも2日間はトレイルカメラを餌場に設置させてもらい、本当に来ていないかどうかを確認してください。

3.近所に似た猫がいる場合

近所にあなたの猫と毛色や模様が似ている猫がいる場合、その猫の目撃情報が寄せられることがあります。そうした誤認を避けるために、迷子チラシはあなたの猫のもっともわかりやすい特徴(たとえば被毛の模様、しっぽの形、耳カットなど)を目立たせるようにデザインしてください。地域の人が正しく見分けられるようにすることが大切です。

トレイルカメラの設定方法は機種によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

1.トレイルカメラの設定

・動画:撮影時間2分、音声オン

・センサー感度:中

2.トレイルカメラの設置位置

餌や捕獲器からおよそ1~2メートル離れた場所にトレイルカメラを設置してください。猫のしっぽの形や毛柄がわかるよう、側面から全身が映るように調整します。

カメラによっては近すぎると、夜間撮影で白とびして猫が真っ白に映ってしまうことがあります。夜間に白とびしないよう、あらかじめカメラとの距離を調整して確認してください。

3.設置の許可取り

人さまの敷地や餌場にトレイルカメラを設置する場合は、必ず事前に許可を取ってください。

トレイルカメラには、設置の目的、設置期間、連絡先を明記しておきましょう。

4.盗難防止

人目につく場所に設置する場合は、茂みの中や物陰など目立たない場所に隠すように設置してください。

また、柱などに鍵付きワイヤーで固定することをお勧めします。

5.設置期間

トレイルカメラは日没に設置し、翌朝に映像を確認してください。

迷子の猫がすぐに現れるとは限らないため、最低でも2日間は設置を続けてください。

2日間経っても映らない場合は、設置場所を変更してください。

6.野良猫や地域猫がいる場合

野良猫や地域猫がいる場所には、餌場がある可能性が高いです。野良猫は安定して食べられる場所がなければその場所にとどまることはないため、野良猫が一定の場所にとどまっている場合は、その近くで誰かが餌を与えている可能性があります。

たとえ餌をあげている人から「あなたの猫は来ていないよ」と言われたとしても、実際には気づかれていない場合があります。丁寧にお願いして、最低でも2日間はトレイルカメラを餌場に設置させてもらい、本当に来ていないかどうかを確認してください。

(参考)トレイルカメラで捕獲器に近寄る猫を撮影

もしまだなら、行政機関に届けを出しておきます。

猫が外を歩いていても、警察や保健所、動物愛護センターに保護されることはありません。

しかし、怪我をしていたり衰弱している場合は、保護されることがありますので、もしもに備えてはやめに届けを出しておきます。

たとえ猫が保健所や動物愛護センターに保護されたとしても、首輪に連絡先が明記されていなければ、飼い主に連絡がもらえるとは限りません。

そのため、届出を出すだけでなく、その後も継続的に収容情報や施設の記録を確認する必要があります。

①地域の交番・警察署

警察署では、迷子の猫は落とし物(遺失物)として扱われます。

地域の方が怪我や衰弱をしていたり、首輪をした猫を保護した場合は、最寄りの警察署に拾い物(拾得物)として届けることが多いので、昼夜を問わず警察署に確認をしてください。

拾得物の公開方法は自治体によって違いがありますので、警察署で確認をしてください。

警察署に迷子の届けがない場合は、届けられたときに知らせてもらえるよう「遺失届」を出しておきます。

警察署では動物を長期間預かることはできないので、保健所または動物愛護センターに移送されます。

②市区町村の保健所・生活衛生課管理係

猫が迷子になった場所の市区町村にある保健所へ連絡して、うちの猫が収容されていないかを確認します。外観が似た猫が収容されている場合は、保健所へ行って確認します。

収容動物情報の公開方法は自治体によって違いがありますので、保健所で確認をしてください。

捜している猫がいない場合は、迷子の届出をしておきます。

警察署や保健所は地域ごとに管轄がわかれていて、情報が共有されていない場合もありますので、いなくなった場所だけでなく、隣接する場所の警察署や保健所にも確認する必要があります。

③都道府県の動物愛護センター

都道府県にある動物愛護センターでは、警察署や保健所から移送された動物が収容されます。

動物愛護センターが遠方の場合は、電話で迷子の届けを出してください。電話で届けを出したあとに迷子チラシを作成して送りましょう。

収容動物情報の公開方法は自治体によって違いがありますので、動物愛護センターで確認をしてください。

④地域の清掃事務所

とても残念なことですが、車にひかれるなどして路上で遺体になった場合、最寄りの清掃事務所に回収され焼却されることがあります。

残念ながら、猫を回収したとしても飼い主さんに連絡することは清掃事務所の業務ではありませんので、首輪に連絡先が明記してあったとしても連絡があるとは限りません。

清掃事務所は道路ごとに異なっていて、国道と高速道路は国土交通省、県道は都道府県、市町村道は市町村と管轄がわかれているため、全ての事務所に確認する必要があります。

回収された場合、遺体は通常2~3日以内に火葬され、記録が残らないこともありますので、つらいことではありますが、飼い主さんが継続的に確認をする必要があります。

⑤地域の動物病院

動物病院は行政機関ではありませんが、怪我や衰弱している猫が保護された際には、近くの動物病院に運び込まれることがよくあります。

体調の悪い猫を通りがかりの方が保護し、保護した方の自宅近くの動物病院に連れて行ったという事例もあります。

そのため、少なくとも半径5km圏内のすべての動物病院に迷子チラシを持参し、可能であれば待合室に掲示してもらえるようお願いしてください。

目撃情報が入ったら、現場に行って捜し、保護します。

目撃情報の電話は、突然かかってくることが多いものです。慌てないようにするために、あらかじめ以下の項目を手帳やメモアプリに書き留めて、いつでも取り出せるように準備しておくと便利です。

目撃情報の電話がかかってきたら、丁寧にお礼を伝えたうえで、目撃に関する詳細を尋ねます。

1.猫を見た日時(いつ見たか、いつから見かけているか)、正確な場所、見かけたときの様子、どちらの方向に向かっていたかなどを聞き取ります。猫の見た目について質問する際は、「右耳に耳カットがありましたか?」のように誘導的な聞き方は避け、相手の記憶にあるままを話してもらうようにします。

2.写真がある場合は、SMS などで送ってもらうように頼みます。また、うちの猫の特徴を伝え、次に猫を見かけたときにその特徴がわかるように写真を撮っていただけようにお願いしてください。

3.電話をくださった方の名前を聞き、可能であれば再度こちらから連絡させてもらえるようお願いしましょう。また、次に猫を見かけたときに写真を撮っていただけるかもお願いしておきます。

4.相手の連絡先は、スマートフォンの電話帳に「目撃情報 ヤマダさま」などのように登録しておくと、次回電話がかかってきたときにすぐに誰からの連絡かがわかります。

必要なもの:懐中電灯、好物のオヤツ、キャリーバッグ、迷子チラシ、フード、トレイルカメラ

目撃情報は非常に重要です。通常、どんどん電話がかかってくることはなく、数件の情報からうちの猫の居場所を突き止めていくことになります。そのため、外観が明らかに違う、場所が遠すぎるなどでない限り、ていねいに1件ずつ確実に確認をしていきます。

1.すぐに目撃現場に行く

目撃情報があったら、できるだけ早くその場所に向かい、周囲を徹底的に捜索してください。

可能であれば、通報してくれた人に現地で会ってもらい、見かけた時刻や状況、猫の様子などを詳しく聞いてください。

2.周辺で聞き込みをする

捜してもすぐに見つからない場合は、近隣の方に迷子チラシを渡しながら聞き込みをします。迷子チラシの写真に似た猫を見かけていないか、見かけている場合はいつから見かけるようになったか(迷子になる前から見かけている場合は違う猫の可能性があります)、近くに餌場がないかなどの聞き込みをします。

餌場があれば、餌をあげておられる方にお会いして、うちの猫を見かけていないか聞いてください。

3.トレイルカメラで確認する

現地に行ってもうちの猫が見つからない場合や、毛色と柄が似た猫がいて目撃情報がうちの猫かどうか確信が持てない場合は、トレイルカメラを使って確認します。

猫が隠れそうな場所を見つけ、目撃場所の近くから順番に、匂いの強いフードとトレイルカメラを設置し、うちの猫が匂いに釣られて食べにこないかを確認してください。

餌場があれば、餌場もトレイルカメラで確認します。たとえ餌をあげている方から「あなたの猫は来ていないよ」と言われたとしても、実際には気づかれていない可能性があります。そう言われた場合でも、丁寧にお願いして、最低2日間はトレイルカメラを餌場に設置させてもらい、うちの猫が来ていないかどうかを確認するようにしてください。

必要なもの:好物のオヤツ、キャリーバッグ

1.迷子になっていた猫を見つけたら、まずは低くしゃがみ「落ち着いた声」で名前を呼びながら猫の状態を観察してください。

2.名前を呼んでも猫が緊張したり逃げようとしたりしない場合は、姿勢を低く保ったまま、やさしく声をかけながらゆっくり近づきます。猫が差し出した指の匂いを嗅ぎに来たら、そっと体に触れて素手で抱き上げることができるかもしれません。猫の好物のおやつを差し出すことも、警戒心を和らげるのに役立ちます。

3.ぶじ素手で捕獲できたら、腕からすり抜けて逃げてしまわないように、すぐに猫をキャリーバッグに入れてください。キャリーバッグがない場合は、洗濯ネットなどで代用します。

4.近づくと背中を丸めて後ずさりしたり、飼い主さんの指の匂いを嗅いでも警戒している場合は、姿勢を低くしたまま猫の緊張が解けるのを待ちます。緊張が解けるに30分以上かかることもありますが、辛抱強く待ちます。

5.猫の緊張が解けそうにない場合は、いったんその場を離れてください。無理に捕まえようとして追いかけて逃してしまうと、また居場所を捜す作業からはじめなければならなくなります。より確実に捕獲するために捕獲器を使います。

猫が潜り込んだ場所から出てこない場合は、逃げられないように周りをブロックなどで囲い、出口に捕獲器を設置します。

うちの猫を見つけても、隠れたところから出てこなかったり、近づくと逃げそうになる場合は、より確実に保護するために捕獲器を使ってください。

市販の踏板式捕獲器を使った捕獲方法をご紹介します。

捕獲器の扱い方はメーカーによって異なる場合がありますので、詳しくは取扱説明書をご確認ください。

1.決まった時間・場所での餌付けを習慣化する

・捕獲器は、うちの猫の居場所がわかってから設置してください。

居場所がわからないうちに設置すると、他の猫が入ってしまい管理が大変になったり、ご近所とトラブルになることがあります。

・うちの猫の居場所がわかったら、その場所に毎日同じ時間にフードを置き、定期的に食べに来るように餌付けします。

捕獲器は、うちの猫が食べに来る時間帯だけ設置することで、他の猫がかかるリスクを減らすことができます。

2.設置の許可を取る

・自分の所有地以外に捕獲器を設置する場合は、その土地の所有者に許可を取ってください。

・まわりに自由外出の猫がいる場合は、捕獲器を設置する時間帯は猫を外に出さないよう、飼い主さんにお願いしてください。

・まわりに地域猫がいる場合は、管理している方にお願いして、捕獲器から離れた場所で十分な量の餌を与え、捕獲器に入らないようにしてください。

・捕獲器には、設置の目的、設置期間、連絡先を明記しておきましょう。

3.餌場の管理をお願いする

猫は飢えていないと捕獲器に入りません。

近くで猫に餌をあげている人がいる場合は事情を説明し、あなたの猫がその餌場で食べてしまわないよう餌場の管理をお願いしてください。

4.使用前の安全確認と清掃

・捕獲器に、猫が怪我をするような鋭利な突起がないか確認し、ある場合はヤスリで丸く削ってください。

・捕獲器の奥側のスライド式扉が、猫に上方向に押し上げられて開かないことを確認してください。もし、軽い力でも上に押し上げて開けられるようであれば、結束バンドでしっかり固定してください。

・踏板を踏むと扉が瞬時に閉まるか確認してください。軽く揺らしただけで扉が閉まってしまう場合は、フックがしっかり引っかかるように調整してください。

・捕獲器に他の猫のにおいがついている場合は、消臭スプレーや水洗いでしっかり取り除いてください。

5.捕獲器を猫が安心できる環境にする

・捕獲器の上にシーツをかけて網目を隠し、猫が落ち着ける暗く静かな環境にします。うちの猫のにおいがついたシーツを使うと、より安心感が高まります。中にはペットシーツなどを敷いて、猫が歩きやすくします。

・捕獲器の中に置くフードは、うちの猫が普段食べている好物を使ってください。焼き魚など匂いの強い食べ物を添えるのも効果的です。

・虫が多い季節には、平皿に水を張り、その中に足つきの皿を置いてフードを盛ると、ナメクジや虫が寄り付きにくくなります。

6.捕獲器の設置場所

・人が立ち入らない静かな場所を選んでください。猫が通りそうな狭い通路に対して、捕獲器は平行に、ただし中央ではなく少し脇にずらして設置してください。そのほうが、通路の真ん中に置くより効果的です。

・猫は食べ物に興味を持っても、見慣れない捕獲器に警戒して近づかないことがあります。茂み、車、物置、ウッドデッキなどのすぐそばの猫が落ち着いて観察できる場所に設置してください。用心深い猫は、安全だと感じるまでしばらく観察してから近づきます。

・捕獲器入口の手前に、ごく少量のフードを置いてください。警戒して捕獲器に入らない猫もいますが、捕獲器の外のフードがなくなっていれば、そこになにかしらの動物が来たことがわかります。

捕獲器まわりにそれ以外のフードは置かないでください。それで空腹が満たされると、リスクを犯してまで捕獲器に入らなくなります。

7.トレイルカメラで観察する

うちの猫が捕獲器にかからない場合、そもそも近くまで来ているのか、警戒しているだけなのかを確認するために、捕獲器が映る位置にトレイルカメラを設置してください。

8.捕獲器の見守りと安全管理

・猫の性格や飼育環境にもよりますが、人通りが少なくなる夕方から明け方にかけての時間帯が設置には適しています。

・夏の昼間は、短時間でも熱中症の危険があるため設置してはいけません。

・捕獲器を設置したら、人の気配を感じさせないようその場を離れます。

・捕獲器のまわりに人の気配があると、猫は近づいてきませので、捕獲器の扉が閉まっているかどうかは、離れた場所から懐中電灯で照らして確認するようにします。

・捕獲器に動物が入った状態で長時間放置すると怪我や衰弱のリスクが高まりますので、3時間おきに離れた場所から扉が閉まっているか確認してください。閉まっていなければ静かに立ち去ります。

・もし他の動物が誤って捕獲器にかかってしまった場合は、動物を傷つけないよう注意しながら、ただちにリリースしてください。

リリースする際は、手首や腕を引っ掻かれないよう注意してください。感染症のリスクがあります。もし引っ掻かれたり、噛まれたりした場合は、すぐに傷口を流水でよく洗い、医療機関で処置を受けてください。

・捕獲器にかかった猫がうちの猫に似ている場合は、リリースする前に、うちの猫との違いがわかる特徴を写真に撮ってください。今後、迷子チラシを見た人から寄せられる目撃情報の確認に役立ちます。

9.捕獲できたら

・捕獲に成功しても、その場で捕獲器を開けないでください。自宅に連れて帰り、すべての窓やドアを閉めたうえで、室内で捕獲器から出してください。

・もし、猫が怪我や衰弱をしている場合は、捕獲器に入れたまま、できるだけ早く動物病院に連れて行ってください。

迷子の猫を保護できたら、必要な医療ケアを受けさせるために、できるだけ早く動物病院に連れて行ってください。

1.夜間に保護した場合

猫が怪我をしていたり、ひどく衰弱している場合は、すぐに24時間対応の夜間救急動物病院で治療を受けさせてください。

2.見た目に問題がなさそうな場合でも

一見元気そうに見えても、念のため、かかりつけの動物病院で診察を受けてください。脱水症状、外傷、歯や爪の損傷、ノミ・ダニ・寄生虫、感染症などの有無を確認してもらいましょう。

3.検査が終わるまでは隔離を

健康状態の確認が終わるまでは、感染症の可能性を考え、他のペットや人との接触を避けるために、ケージや別室に隔離してください。

4.喧嘩で咬まれていた場合

喧嘩で咬まれていた場合、数日後に腫れや化膿などの症状が現れることがあります。注意深く観察し、異常が見られたらすぐに動物病院で処置を受けてください。

5.ストレスのかかるシャンプーは避ける

猫がひどく汚れていない限り、すぐにシャンプーをするのは避け、まずは自分でグルーミングさせてあげてください。どうしても汚れが気になる場合は、アルコールなど刺激の強い成分を含まないペット用のボディタオル、またはしっかり絞った蒸しタオルでやさしく拭き取ってください。

6.保護の際に飼い主が咬まれたり引っかかれたりした場合

猫を保護する際に咬まれたり引っかかれたりした場合、感染症のリスクがあります。すぐに流水で傷口をよく洗い、腫れなどの症状が出た場合は、すぐに病院で診てもらってください。

7.自宅での猫の落ち着かせ方

無事に自宅に連れて帰ったあとでも、猫が落ち着かない様子を見せることがあります。

・猫を自宅に連れ帰ったときに、飼い主さんが感極まって大声を出してしまうと、猫が不安を感じることがあります。お気持ちはよくわかりますが、できるだけ冷静に、やさしく「おかえりなさい」と迎えてあげてください。

・外にいたこと自体が猫にとって大きなストレスとなり、まだ興奮が冷めていないことがあります。落ち着かない様子が見られる場合は、しばらく静かな部屋で過ごさせて、気持ちを落ち着けてあげてください。

・同居猫がいる場合、保護した猫に外の匂いや他の猫の匂いがついていることで、威嚇や攻撃的な反応を示すことがあります。しばらくは別々の部屋で過ごさせてください。

・多くの猫は、数日から1週間ほどで徐々に落ち着いてきます。焦らず、猫のペースに合わせて見守ってあげてください。

迷子だった猫が無事に保護できたら、目撃情報をくださった方や捜索に協力してくれた方々に、ぜひそのことを知らせて感謝の気持ちを伝えてください。

許可を得て掲示した迷子チラシがある場合は、「見つかりました」と書いたメモを貼り付けて、3日ほどしたら撤去しましょう。迷子のことを心配してくださっている地域の方は多いものです。

迷子の届出をした警察署、動物愛護センター、公共事業局(道路清掃担当)、動物病院などにも、猫が見つかったことを報告してください。

猫が無事におうちに戻れて、本当によかったです。

これからも、大切な家族と一緒にたくさんの幸せな時間を過ごせますように!

(お願い)

捜している猫が見つかったときはぜひ、迷子の飼い主さんサポート活動の「迷子が見つかりました!」から、保護までの経緯をお知らせください。

チャットボットの捜索プランをさらに精度の高いものにすることと、迷子を捜している多くの飼い主さまのお役にたてる情報発信に活用させていただきます。

捜索を続けても見つからず、いなくなってから7日をすぎた場合は、捜し方をいなくなって1ケ月以内に変更してください。

ゼンリンが販売する、地名と1軒ずつ表札の名前が記載された白地図です。全国が網羅されており、横約610m×縦約380mのエリアがA3サイズに記載されています。

セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンにあるマルチコピー機を操作して必要なエリアを選択し、プリントアウトします。1枚 400円(税込)。捜索範囲が A3 1枚で収まらない場合は、範囲をずらして印刷して貼り合わせ、大きな地図を作ります。

うちの猫を見つけて素手で捕獲できても、連れて帰る途中で腕からすり抜けて逃げてしまう可能性があります。たとえ家までの距離が10メートルしかなくても、興奮している猫を抱っこしたまま逃がさずに連れて帰るのは非常に困難です。安全に捕まえられたら、すぐにキャリーバッグに入れてください。キャリーバッグがない場合は、洗濯ネットなどで代用します。

トレイルカメラとは、屋外で野生動物を自動的に撮影・録画するために設計された動体検知カメラです。昼夜を問わず使用できます。

猫などの動物が近づくと、その動きを感知して画像や映像を記録します。

トレイルカメラは電池で動作し、防水仕様で、撮影されたデータは本体内のメモリーカードに保存されます。

このカメラは、置いた餌を食べに迷子の猫が来ているかどうかを確認したり、捕獲器周辺の様子を観察したりするのに特に役立ちます。

人の気配を感じさせず、静かに一晩中監視できるため、迷子猫の捜索において非常に効果的なツールです。

捕獲器にはさまざまな種類がありますが、一般の飼い主の方には、入手しやすく、操作が簡単な「踏板式捕獲器」の使用をお勧めします。

このタイプの捕獲器は、奥に餌を置いて猫を誘導し、猫が踏板を踏むとスプリング機構で扉が閉まる仕組みです。

捕獲器のサイズが小さすぎると、せっかく猫が中に入って踏板を踏んでも、扉にしっぽや後ろ脚が挟まり閉まりきらず外に出てしまうことがあります。

奥行き約762mm、幅254mm、高さ254mm程度のサイズのものを選ぶようにしてください。

1.迷子になった時の猫の心理と行動

室内飼育で知らない人を怖がる猫が外に出てしまうと、見慣れない環境や人の存在が怖くなり、本能的に暗くて狭く、奥まった隠れ場所を探して潜り込もうとします。

見慣れない環境や人の存在を怖がっている猫は、通常遠くまで移動することはなく、自宅から数メートルの距離にある隣家の物置や、外から入れる床下などに隠れていることが多いです。

一度安心できる場所を見つけると、何日も、時には何週間も、そこに身を潜めたまま出てこないこともあります。

室内飼育で知らない人を怖がる猫は、できるだけ体を晒さないように非常に慎重に移動します。野良猫とは違い、塀の上や屋根の上、道路や橋の上を歩くことはほとんどありません。

なかには慣れない屋外環境に混乱して、最初は車の下や庭でぼんやりする猫もいますが、やがて安全に隠れられる場所を見つけて潜り込みます。

外の環境が怖くて隠れている猫は、道の上から見渡せる範囲だけで捜しても見つけるのは非常に困難です。名前を呼んでも反応しません。

近所を歩き回って捜しても見つからないと、遠くへ行ってしまったのではないかと心配になりがちですが、実際には単に見えにくい場所に隠れているだけであることがほとんどです。

隠れている間、猫は食事をとることができませんが、ほとんど動かないためカロリー消費も少なく、数日間は深刻な衰弱に至ることはありません。

しかし、いつまでも食べずにいることはできないため、やがて空腹が警戒心を上回ると、ひとけのない時間帯に恐る恐る隠れた場所から外に出て、水や食べ物を探し、またすぐに隠れるという行動を繰り返すようになります。

野良猫や地域猫が多い地域では、人が定期的に餌を置く餌場が存在することがあります。

空腹の迷子猫はそうした餌場に近づこうとしますが、室内飼育で知らない人を怖がる猫にとって、他の強い猫と餌を奪い合うのはむずかしいかも知れません。

追い払われて、別の餌場を探しに移動せざるを得なくなることもあります。

餌場で十分に食事がとれないと、生き延びるためにネズミ、鳩、スズメ、トカゲ、カエルなどの小動物を狩り始めることもあります。

しかし、すべての猫が狩りに成功するわけではありません。人からの食べ物が得られないと、お腹をすかし、よりよい餌場を求めて移動し続けることになります。

2.日にちの経過による行動パターンの変化

外に出た直後は、空腹よりも警戒心が勝るため、自宅から非常に近い場所に潜み、ほとんど動かないため、目撃されることもほとんどありません。

数日から数週間が経過すると、空腹に耐えられなくなり、恐る恐る周辺を探索して水や食べ物を探し始めます。

どこで、いつなら安全に食べられるか、餌場に集まる他の猫たちの様子を観察しながら、安全に食事ができる方法を探っていきます。

しかし依然として、人目のない時間帯にしか行動しないため、目撃されることは少ないままです。

数週間から1か月ほど経過すると、猫は周囲の環境に慣れ、少しずつ自信をつけていきます。

より良い餌場を求めて少しずつ行動範囲を広げるようになり、活動時間も長くなるため、目撃される可能性が高まってきます。

1か月以上経過すると、安定して食事がとれる場所を見つけ、その地域に定着している可能性が高くなります。

決まった餌場に定期的に現れるようになると、その周辺で目撃情報が得られるようになります。

また、誰かに保護されていることもあります。